Ex Manifattura Tabacchi

Uno spazio per la città

L'attività ha previsto la proposizione di un progetto di riqualificazione di un'ex area industriale posta nel quadrante sud ovest di Roma.

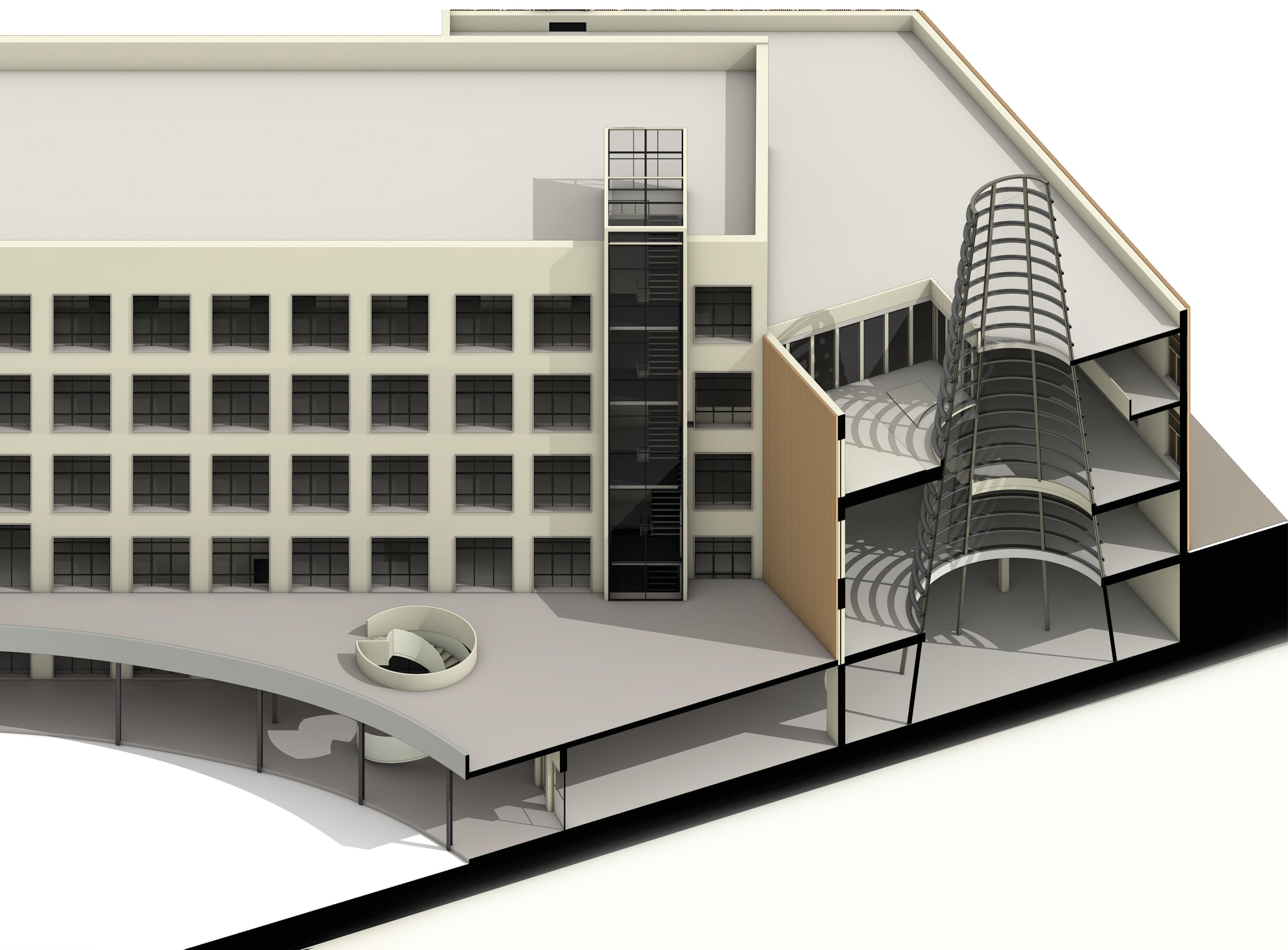

La Manifattura Tabacchi si colloca in un lotto di 12.600 m2 e si struttura di diversi edifici che circondano la caratteristica centrale termica e la sua ciminiera alta 47 metri.

Le prime costruzioni vengono erette per la fine degli anni 50 e al loro interno veniva lavorato il tabacco per la produzione delle sigarette. Il complesso ha il suo corpo di fabbrica più trafficato verso sud (prospiciente la Circonvallazione Ostiense) e consta di edifici di 3 e 4 livelli. La corte centrale si caratterizza per via della quota al di sottto del piano stradale di 6.9 metri. Attualemente la struttura ospita delle funzioni statali: pubblica sicurezza e uffici di Roma Capitale.

Il quartiere

Stazione Ostiense

La stazione di Roma Ostiense è un importante nodo di scambio cittadino grazie ai numerosi collegamenti tra ferrovie - metropolitana - bus di superficie - tram e taxi. Viene costruita nel 1940, in piena epoca fascista, in sostituzione della preesistente stazione di campagna (ing. arch. Roberto Narducci).

Air Terminal

Inaugurato nel 1990, l’Air Terminal è una struttura pensata come stazione dei treni dell’aeroporto di Fiumicino ma mai adoperata a tale scopo.

Nel 2009 è stata acquisita da società private che ne hanno sfruttato appieno la potenzialità date dalle archietture e dalla posizione. Nel 2010 NTV investe sull’area e due anni dopo gran parte degli spazi vengono occupati da Eataly.

Mercati Generali

La costruzione degli edifici dei mercati generali di Roma viene avviata nel 1913 e lo stile liberty del progetto originale viene sostituito da quello industriale della zona, con murature in calcestruzzo armato di grandi dimensioni.

I progetti che si sono susseguiti non sono stati ancora completati.

Gazometro

La costruzione della riserva di gas è datata anno 1910, ad opera della SAR, attuale Italgas, agenzia che all’epoca deteneva il monopolio sulla distribuzione del gas e dell’acqua. La struttura metalica, domina la zona con la sua imponenza.

Negli anni sono state fatte proposte per la sua riqualificazione ma, eccetto opere ed allestimenti temporanei, non vi sono ancora progetti approntabili.

Mira Lanza

Il complesso si compone di diversi edifici in muratura di laterizi. Il primo edificio risale all’anno 1899, ma i corpi più importanti verranno edificati nel 1920.

Una parte di interventi di riqualificazione è già stata messa in atto e può rappresentare un esempio di riutilizzo d’archeologia industriale al servizio dei cittadini.

Un animo industriale

A seguito del trasferimento dalla Capitale del Regno d’Italia a Roma, si rende necessaria una trasformazione della città sul modello delle altri capitali europee. Per lo sviluppo delle attività produttive si individua un’area a sud, lungo il Tevere. Una soluzione ottimale poiché permetteva di approfittare del fiume per l’approvvigionamento delle merci.

Il cosiddetto Piano Urbanistico Ostiense-Marconi del 22 dicembre 1999, seguito dal Piano Regolatore del 2003, sono i primi strumenti a tracciare le linee guida per le molte riqualificazioni, ristrutturazioni e recuperi che seguiranno, sia in ambito commerciale che residenziale che pubblico. Gli ex Consorzi Agrari, gli stabilimenti della Mira Lanza, i Mercati Generali, la Centrale Montemartini. Con lo sguardo agli esempi di altre grandi città europee, Ostiense viene individuato come il quartiere dove concentrare

Ostiense, l'anima industriale

A seguito del trasferimento dalla Capitale del Regno d’Italia a Roma, si rende necessaria una trasformazione della città sul modello delle altri capitali europee. Per lo sviluppo delle attività produttive si individua un’area a sud, lungo il Tevere. Una soluzione ottimale poiché permetteva di approfittare del fiume per l’approvvigionamento delle merci.

Il cosiddetto Piano Urbanistico Ostiense-Marconi del 22 dicembre 1999, seguito dal Piano Regolatore del 2003, sono i primi strumenti a tracciare le linee guida per le molte riqualificazioni, ristrutturazioni e recuperi che seguiranno, sia in ambito commerciale che residenziale che pubblico: gli ex Consorzi Agrari, gli stabilimenti della Mira Lanza, i Mercati Generali, la Centrale Montemartini. Con lo sguardo agli esempi di altre grandi città europee, Ostiense viene individuato come il quartiere dove concentrare

Stato Attuale

L'ipotesi progettuale

Le azioni

Rimozione delle superfetazioni

Si prevede di demolire le strutture non presenti nel progetto originario, e che rendono difficile una lettura dell’edificio principale. Queste volumi di scarso valore architettonico, sono posti su un livello e pertanto hanno una cubatura limitata rispetto alla superficie che occupano.

Riqualificazione delle aree verdi

La superficie di terra, occupata da asfalto, verrà bonificata per fare spazio ad una grande area verde, che conterrà essenze autoctone e valorizzerà il complesso rendendolo attrattivo per tutto il quartiere. Le progettazioni terranno conto dell’accessibilità dell’area, che deve essere garantita nei diversi punti.

Mitigazione dell’impatto visivo

Al fine di migliorare l’estetica dell’edificio si prevede di rimuovere gli impianti a vista (unità esterne di condizionamento e tubazioni poste sui prospetti), operare un rifacimento delle facciate esterne e distinguere i due corpi, inserendo in quello più basso ed esposto una sovrastruttura che consente di mitigare l’effetto del soleggiamento e ottenere un risparmio energetico.

I criteri progettuali

Sostenibilità

Il progetto prevede di differenziare le destinazioni d'uso al fine di avere un mix funzionale che garantisca una sostenibilità economica e sociale.

Illuminazione naturale

Le funzioni sono state collocate laddove possibile in base all'esposizione alla luce naturale.

Ventilazione

Le funzioni sono state collocate laddove possibile in base all'esposizione alla luce naturale.

Storia e modernità

Verranno preservati gli elementi e gli schemi dell’architettura industriale che caratterizza il sito. L'area della ciminiera assumerà un ruolo centrale.

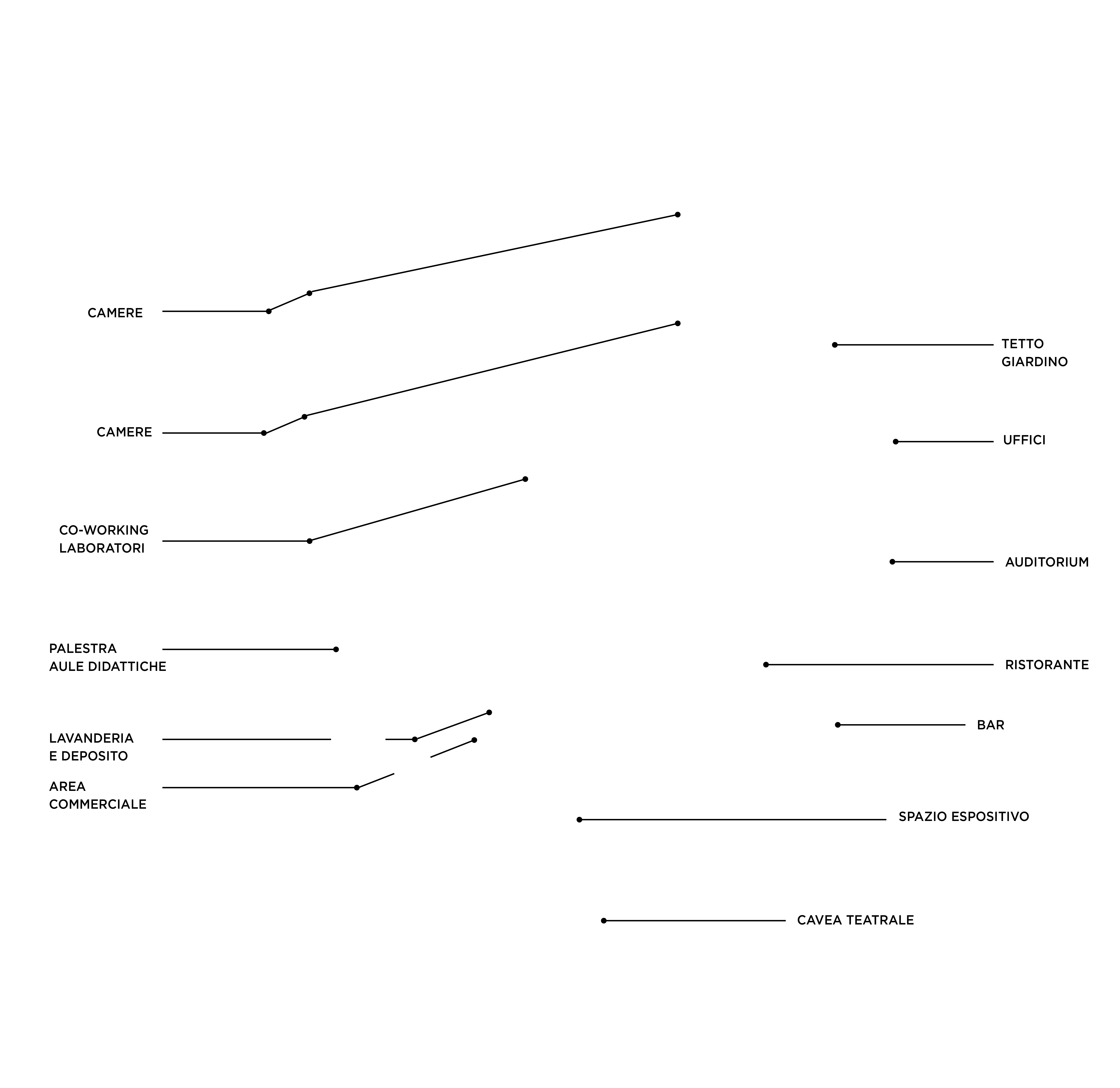

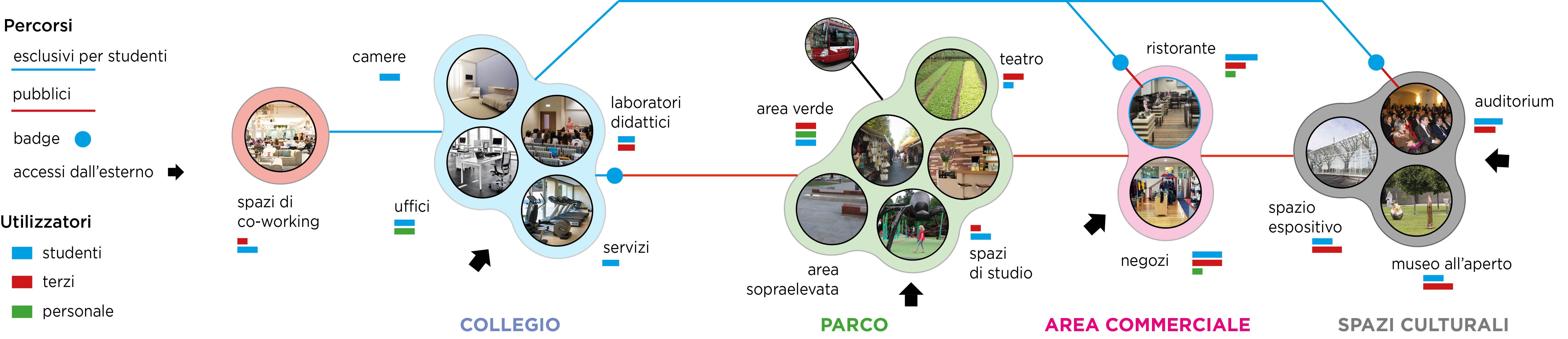

Residenze universitarie

Parco pubblico

Area commerciale

Spazi culturali

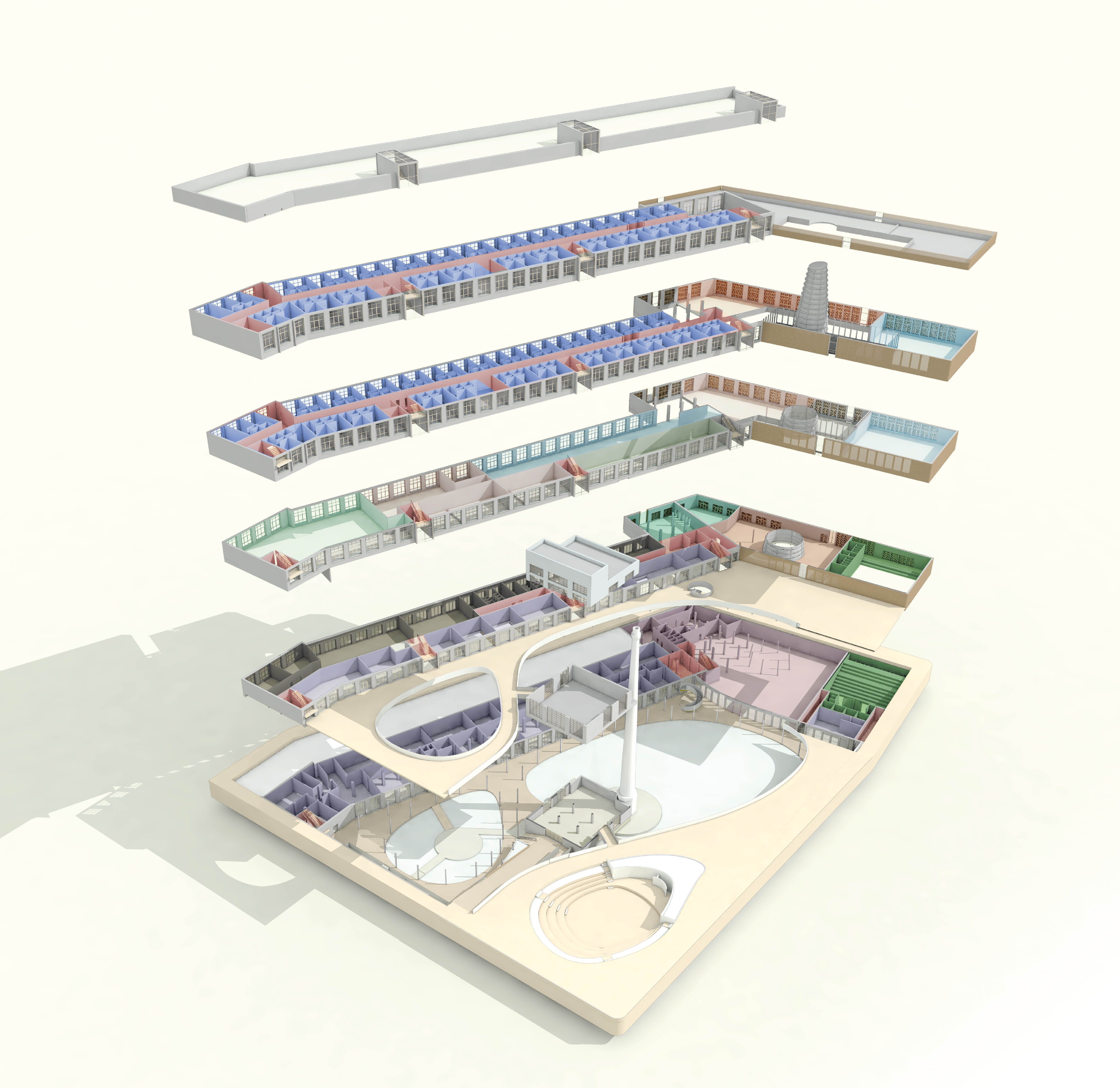

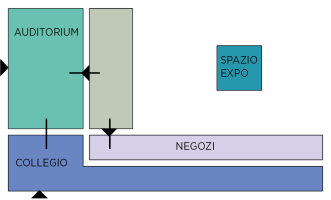

Schema distributivo

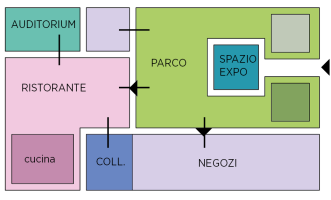

Piano interrato

Al di sotto del piano stradale trova spazio il grande parco. Il fruitore, una volta percorsa la rampa o scese le scale, può accedere al primo livello della galleria commerciale, lo spazio espositivo, il ristorante e l’annesso bar. Gli studenti possono accedere all’ingresso secondario tramite badge.

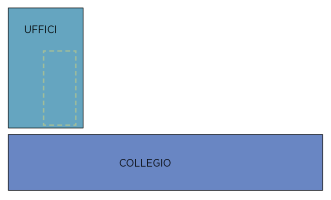

Piano terra

Dal piano terra si accede all’auditorium e la sua hall (circonvallazione Ostiense), al collegio (via di San Galla) e alla galleria del secondo livello (posta verso il giardino).

Situati nei pressi del’ingresso del collegio due aule didattiche e un’area living; poco più distanti la palestra con gli spogliatoi.

Primo Piano

Il primo piano contiene gli spazi di co-working, i laboratori del collegio, e gli uffici delle aree culturali.

Secondo Piano

Il secondo livello, analogo al primo per distribuzione, accoglie le camere, gli uffici del collegio e il tetto giardino.

Terzo piano

Il terzo e ultimo livello del complesso contiene ulteriori camere per gli studenti universitarie e un’area living dalla quale si acecde alla terrazza - posta tra via della Circonvallazione Ostiense e il parco - che si affaccia sul tetto giardino.

Schema dei flussi e degli accessi

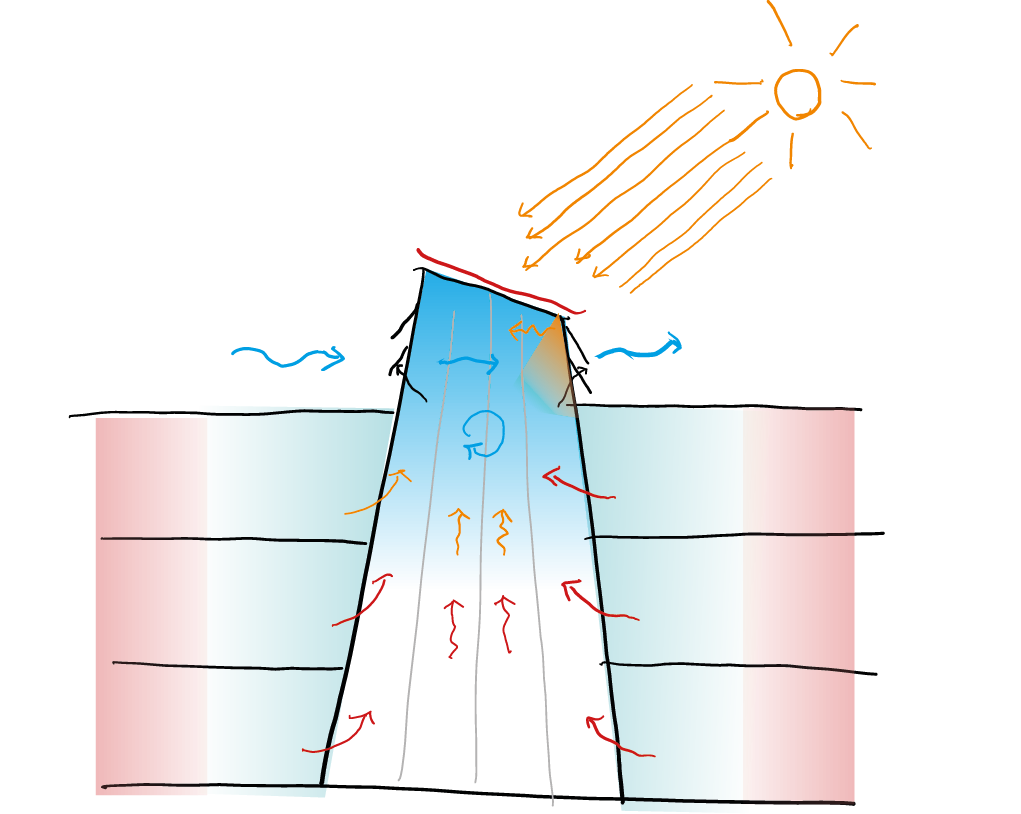

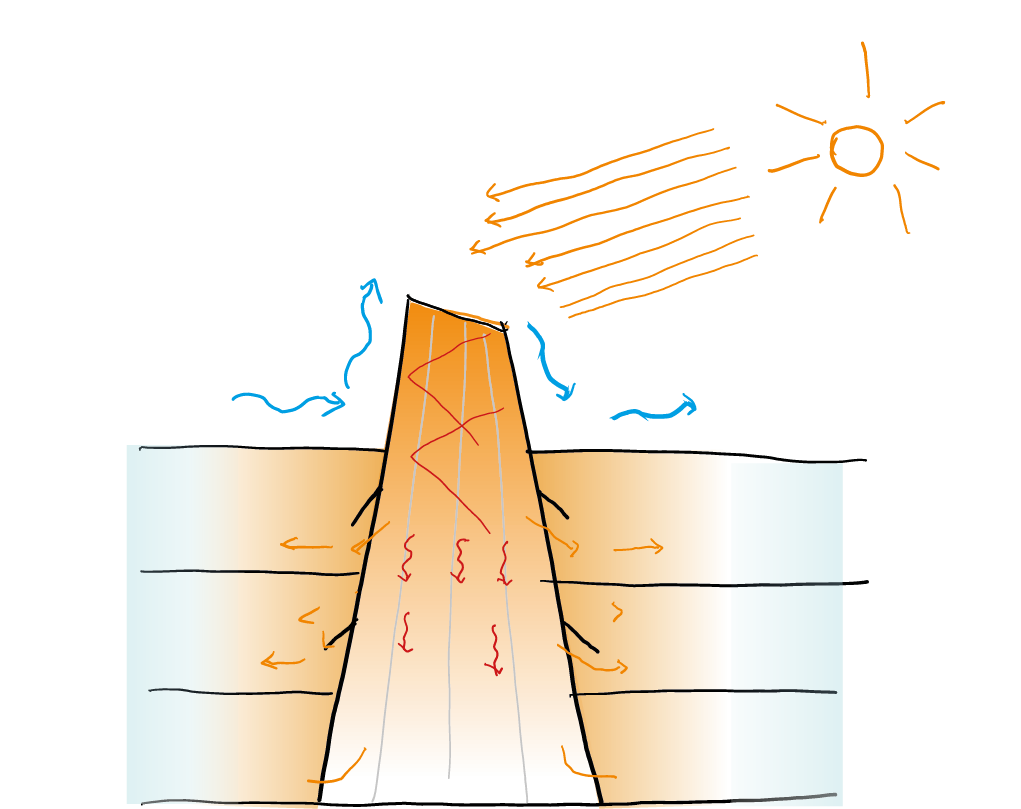

Il camino solare è un sistema che provvede a migliorare la ventilazione di un edificio sfruttando il principio naturale di risalita dell’aria calda. Nel progetto è stato posto un camino solare di forma conica, che può captare i raggi solari fino a 10 metri d’altezza. Questo consente di favorire la ventilazione naturale e illumina in modo diffuso i diversi livelli e gli ambienti che attraversa.

Situazione Estiva

Nei mesi caldi la parte superiore del cono viene aperta al fine di far circolare l’aria. Il flusso d’aria fredda accelera il naturale movimento dell’aria calda verso l’alto, raffrescando in questo modo il cono e i piani che vi si affacciano.

Situazione Invernale

Durante la stagione invernale le aperure poste sull’estremità superiore rimangono chiuse per la maggior parte delle ore, al fine di aumentare la temperatura del vano, e generare un effetto serra che possa scaldare gli ambienti circostanti.

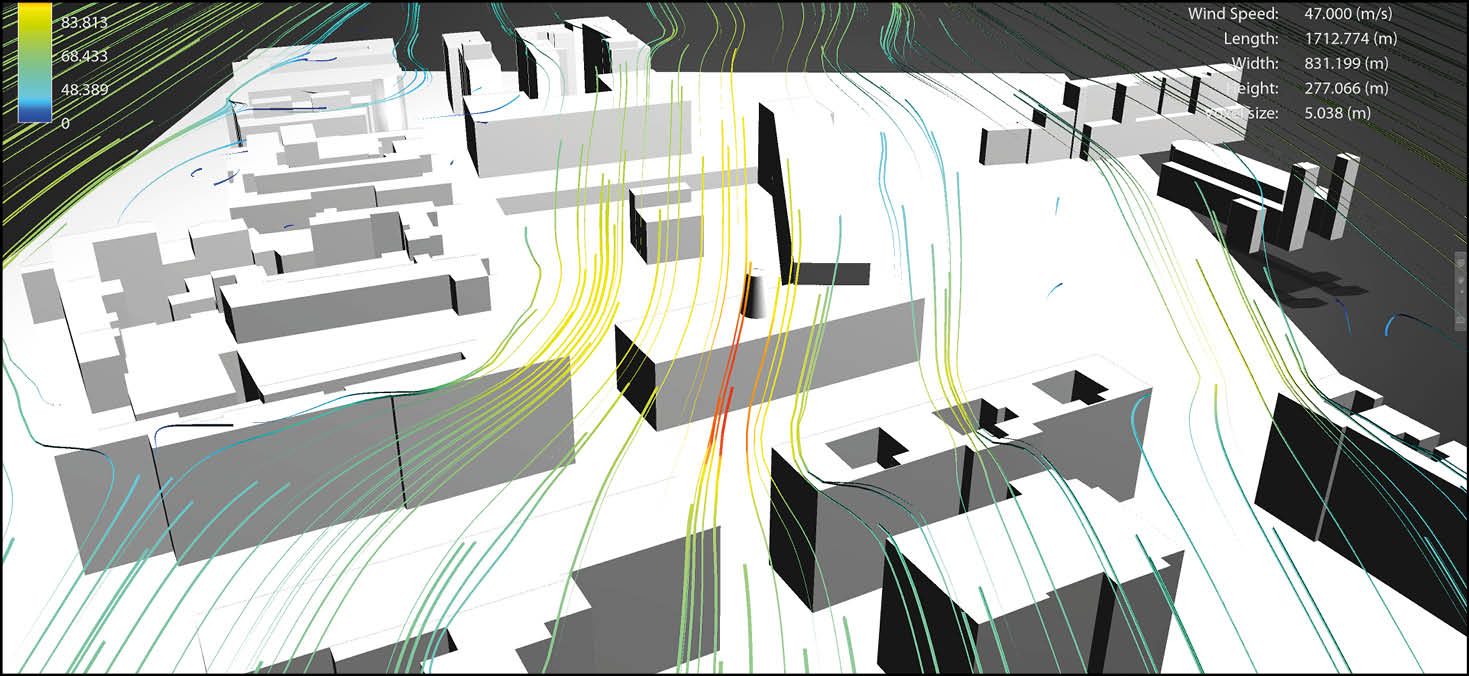

Verifica della ventilazione

Dagli studi effettuati in una galleria del vento virtuale è emerso che il camino solare può essere utilizzato per il raffrescamento estivo.

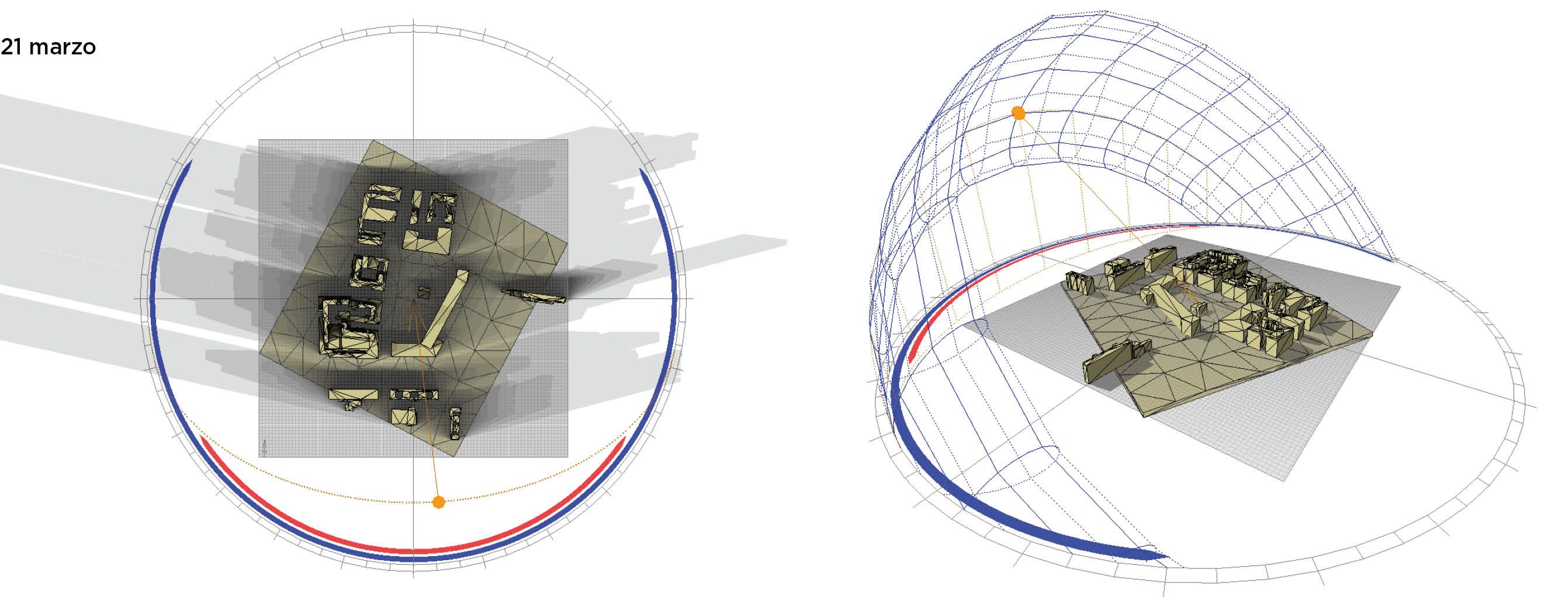

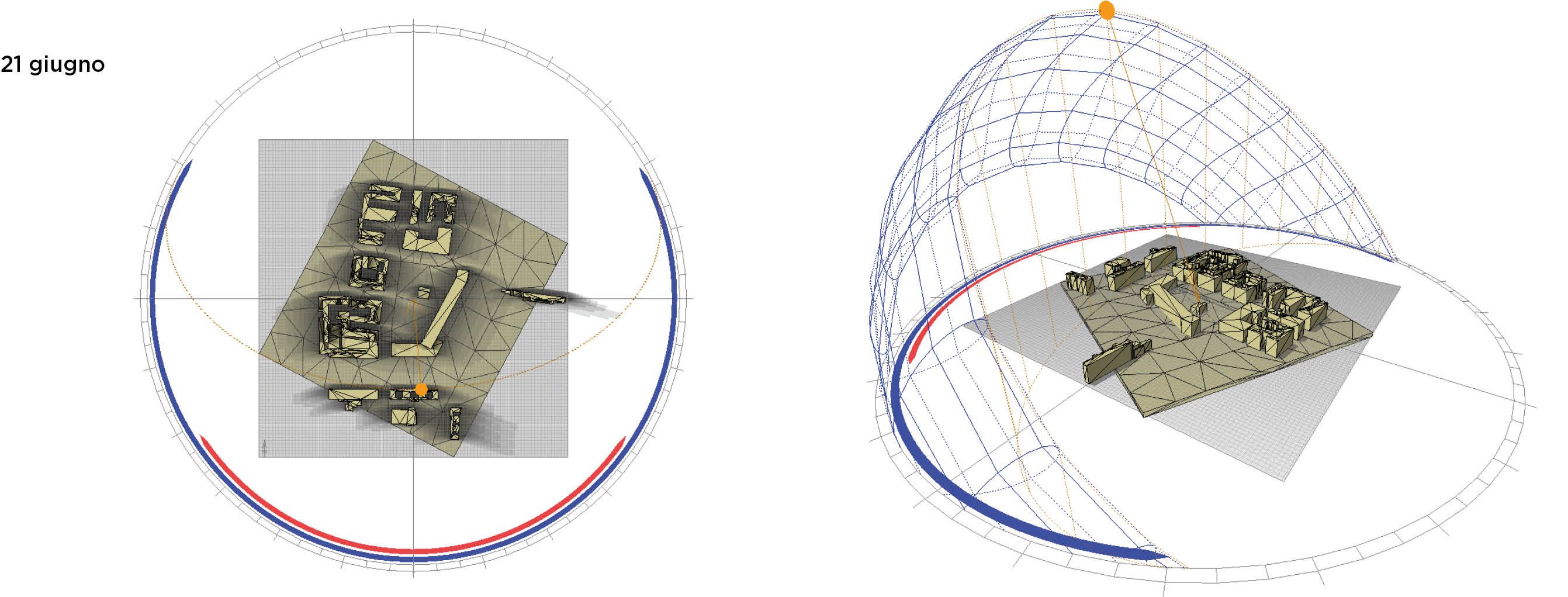

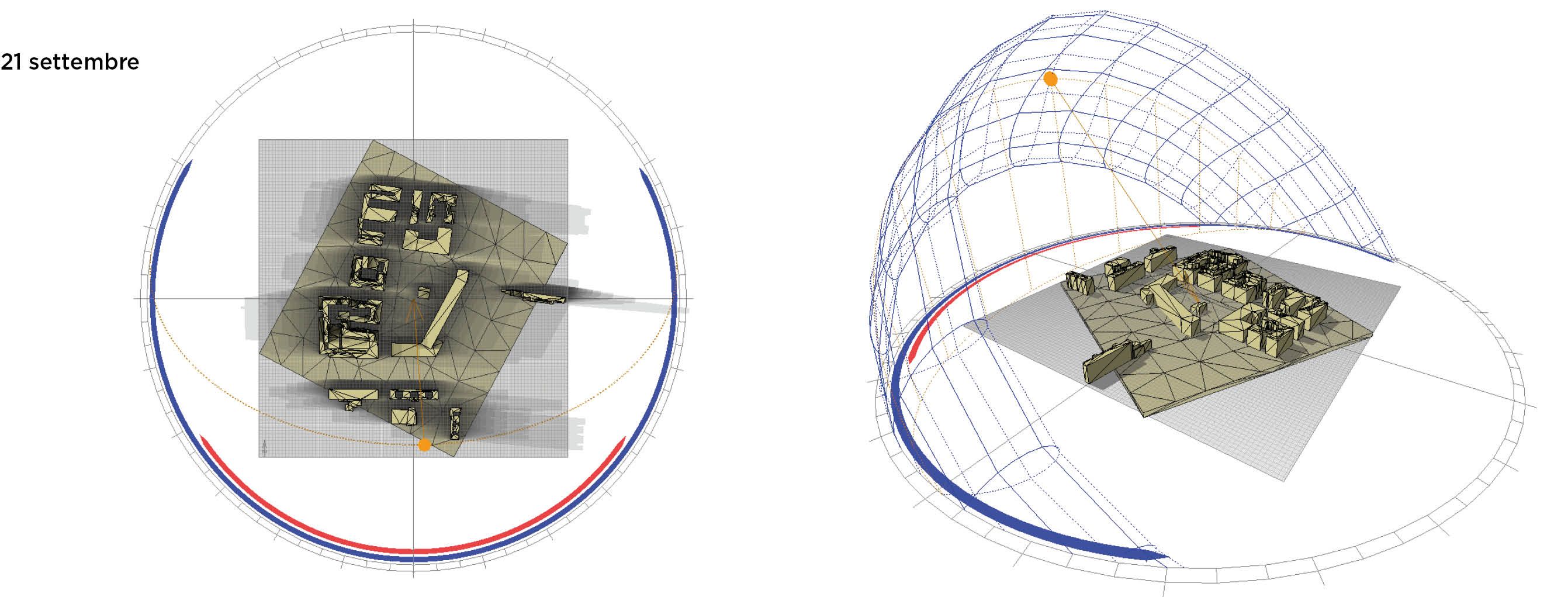

L’esposizione solare è un aspetto di primaria importanza al fine di ottimizzare i consumi energetici invernali ed estivi.

Lo studio del percorso solare nella localitù specifica facilita l'adozione di scelt progettuali per favorire il raggiungimento del comfort bioclimatico.

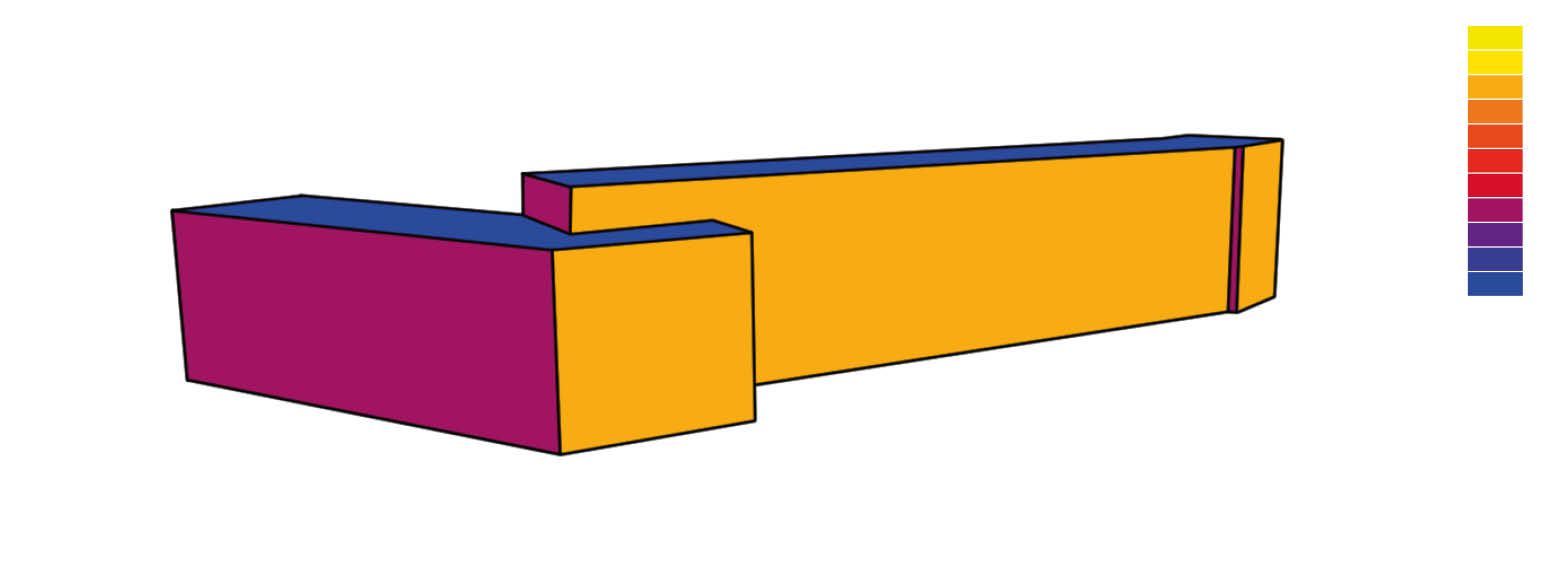

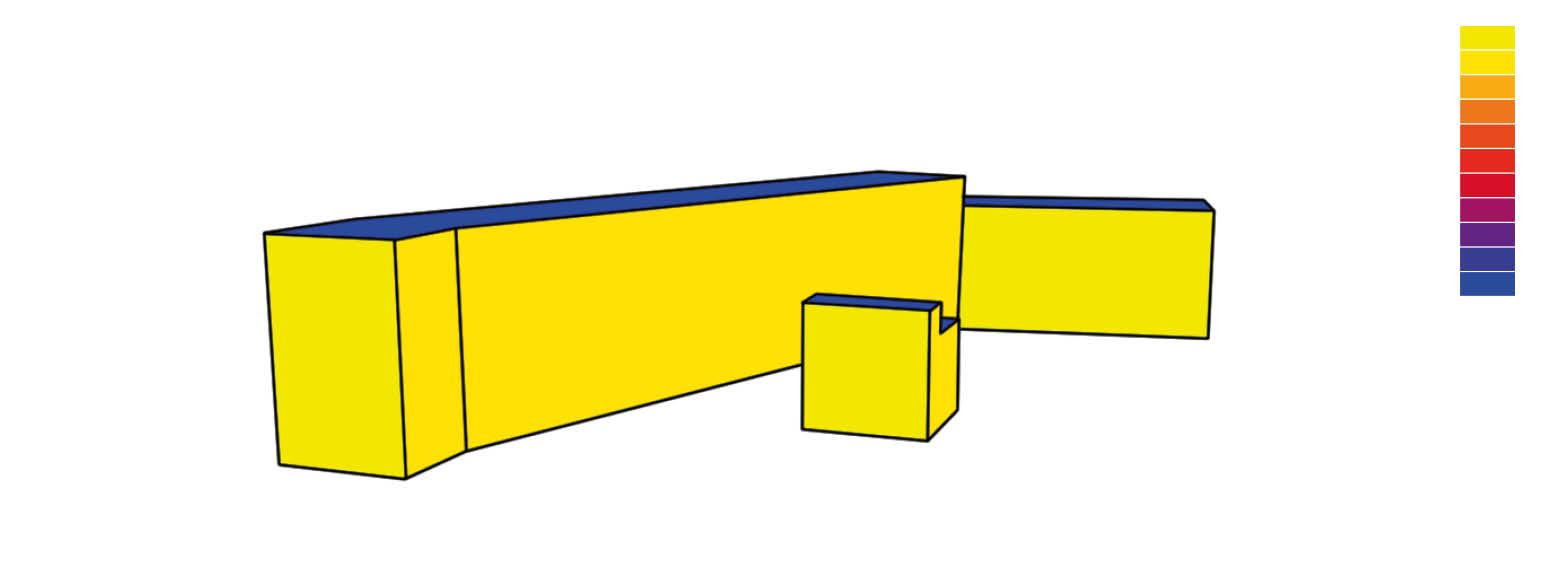

Analisi delle esposizioni

Sud-est

Dalle analisi emerge la necessità di schermare il fornte sud dell’edificio (il corpo più basso, in viola). Per il fronte est (in arancione), parzialmente soleggiato, non richiede particolari attenzioni e l’inserimento di dispositivi ombreggianti avrebbe un effetto trascurabile con rapporto benefici-costi negativo.

Nord-ovest

L’esposizione dei fronti nord ed ovest è minima. Non è necessario inserire dispositivi di oscuramento.

Analisi del percorso solare e delle ombreggiature dell'intorno

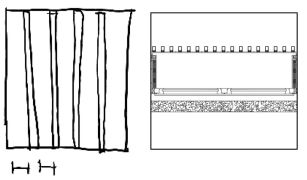

Schermature solari

Al fine di ridurre il soleggiamento è stato inserito un sistema di schemature dall'andamento variabile, realizzato con listelli eco-sostenibili (resina e legno) caratterizzati da leggerezza, robustezza, resistenza al fuoco, all’acqua e al vento.

Soluzione prospetto nord

Verso nord è stata prevista una schermatura leggera a listelli stretti, che consente alla luce indiretta di entrare dalle aperture.

Soluzione prospetto sud

La facciata sud presenta una schermatura fitta e a listelli profondi: in questo modo il sole non scalda troppo le murature.